對于小說文本來說���,對話設計是其“內部裝修”中極為重要和易于出彩的一環���,它的作用絕不可輕視———當然,小說寫作從來都是一門具有綜合性的藝術�����,無論是故事設計�����、細節設計��、語言設計��、開頭設計、結尾設計���、高潮設計��、角度設計��、人物關系設計��,哪一環的弱都可能造成敘事上的不暢�、不適或塌陷感����,因此它需要極為精心和耐心的掂量……那些經典性的卓越文本,都是恰到好處的����,而增一分或減一分,或者挪動其中的一個小點��,都會給這部小說的完美造成某些減損———至少大抵上如此��。閱讀那些經典性的卓越文本�,有時我們可能會驚嘆作家頭腦中仿佛有一臺像時鐘那樣極度精妙的儀器,那種運籌和布局的分寸掌握“幾乎是天人”———我不會輕易否認任何一門學科“天才性”的價值�,但我更愿意強調在所謂天才背后的設計精心��,還是那句話����,“胸有成竹”的前提是胸中有竹����,而且是成竹��,越是在外表上看起來“天衣無縫”的���、水到渠成的小說����,越可能在設計上用功尤深�����。

小說的對話設計是語言設計中的一部分���,但又是極為獨特的一部分���,它與整體的敘述語言在設計上有統一又有獨立�,因此�,我愿意將它專門地拿出章節專門地談及它的設計。

可以說�����,絕大多數具有敘事性的小說都會有對話的出現���,會讓小說中的主人公發聲———那�����,小說中的對話對于小說敘事起怎樣的作用呢��?

一是形成敘事凝滯點�����,強化“身臨其境”感���,拉近我們和故事的距離。凡是有對話的段落�����,它都或多或少有一個“停頓”,有一個場景的建立���,因此上它就產生了凝視感�����;而對話的出現��,則更有機會將閱讀者拉近作家所創造的情境中,帶入感會強�����。弗蘭納里·奧康納��,《好人難尋》:

瓊·斯塔要聽另外的曲子��,好跟著拍子跳舞���,孩子媽又往電唱機的小洞口中投進一枚硬幣��,于是放出一支節拍快的曲子��,瓊·斯塔便走進舞池���,跳起踢踏舞�����。

“多么可愛的小姑娘?��。 奔t薩米的老婆站在柜臺后面探出身子:“你愿不愿意做我的女兒�����?”

“不��,當然不愿意���!”瓊·斯塔說��,“你就是給我一萬塊錢�����,我也不愿意待在這樣一個破爛的鬼地方���!”她停下來�����,跑回自己的座位��。

“你���,不覺得丟臉嗎?”老奶奶輕聲責備道��。

三個人的對話足以將閱讀者的疏離感化解得無蹤��,讓我們生出一種也在現場���、能聽見他們說話的

“錯覺”,甚至可以想象出她們的表情��。

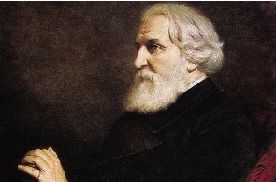

而伊凡·屠格涅夫�����,在他題為《縣城的醫生》的短篇小說中��,則把大段的言說交給那個“縣城里的醫生”,甚至特別點明:現在我就把他的故事傳達給我的善意的讀者��。我努力保留醫生原來的語調���。

“您可知道”��,他用微弱而顫抖的聲音(這是純粹的別列索夫鼻煙的作用)開始說���,“您可知道這里的法官巴維爾·盧基奇·牟洛夫嗎?……不知道……嗯��,沒有關系�����。(他清清喉嚨�����,擦擦眼睛)我告訴您��,這件事發生在———讓我仔細想想�����,哦———發生在大齋期,正是解凍的天氣��。我在他家里———我們的法官家里———玩樸烈費蘭斯(一種紙牌游戲)���。我們法官是一個好人……”

同樣���,伊凡·屠格涅夫通過對話,通過“復原”和“保留”醫生的語調的方式將閱讀者拉至他的身邊�����,和他一起聆聽醫生的故事講述……它甚至構成雙重講述�����,更強地拉開了小說的張力���。它本可以站在醫生的角度直接開始敘事的,但卓越的屠格涅夫選擇通過對話和轉述的方式更完美地表現了它(至于兩種敘述角度的得失比對���,我想我可以在“小說的角度設計”一節專門地解析���,而這里不做贅述)���。

強化身臨其境感,拉近我們和故事之間的距離�����,是幾乎所有的對話都會具有的效果�����。但生活化的對話在這方面會更強些��。

二是突出或強化人物性格�����,讓人物的面目更為突出���?�!端疂G傳》第二回“魯提轄拳打鎮關西”��,魯達結識了史進���、李忠之后��,結伴到潘家酒樓�����,魯達吩咐酒保燙酒��,他喊出的是:“但是下口肉食���,只顧將來,擺一桌子”���。接下來便是在酒樓里金老和女兒翠蓮的出場�����,先是哭聲��,然后是魯達喚來���,問話?��!澳睦锶思?�?”“為甚啼哭�����?”“在哪個客店里歇��?”“那個鎮關西鄭大官人��,在哪里?��。俊薄诼犃私鹄细概目拊V之后�����,魯達呸了一聲說道:“俺只道哪個鄭大官人��,卻原來是殺豬的鄭屠�����!”然后是回頭看著李忠�����、史進道,“你兩個且在這里��,等灑家去打死了那廝便來���!”這里�����,我略掉了對話的另外聲部而集中于魯達———這樣�����,他的性格因素會更為躍然地呈現���。寥寥幾句,他的個性(魯莽�����,豪爽�����,仗義,沖動���,有匪氣)便被較好的塑造,我們決不可能將他和吳用��、林沖的面目有半點混淆�����。

《紅樓夢》中���,林妹妹的每次說話都帶有鮮明的性格特征��,賈寶玉���、薛寶釵、薛蟠等又何嘗不是�����。最有特征性的�����,當屬劉姥姥初進大觀園:

賈母便揀了一朵大紅的簪于鬢上。因回頭看見了劉姥姥�����,忙笑道:“過來帶花兒���?��!币徽Z未完,鳳姐便拉過劉姥姥�����,笑道:“讓我打扮你�����?����!闭f著����,將一盤子花橫三豎四的插了一頭�。賈母和眾人笑的了不得��。劉姥姥笑道:“我這頭也不知修了什么福�����,今兒這樣體面起來�?���!北娙诵Φ溃骸澳氵€不拔下來摔到他臉上呢,把你打扮的成了個老妖精了���?���!眲⒗牙研Φ溃骸拔译m老了�,年輕時也風流,愛個花兒粉兒的���,今兒老風流才好�����?�!?

說笑之間�����,已來至沁芳亭子上�。丫鬟們抱了一個大錦褥子來,鋪在欄桿榻板上.賈母倚柱坐下����,命劉姥姥也坐在旁邊,因問他:“這園子好不好�?”劉姥姥念佛說道:“我們鄉下人到了年下,都上城來買畫兒貼���。時常閑了�����,大家都說�����,怎么得也到畫兒上去逛逛���。想著那個畫兒也不過是假的���,那里有這個真地方呢。誰知我今兒進這園一瞧�����,竟比那畫兒還強十倍�。怎么得有人也照著這個園子畫一張,我帶了家去����,給他們見見�,死了也得好處?��!辟Z母聽說�,便指著惜春笑道:“你瞧我這個小孫女兒���,他就會畫��。等明兒叫他畫一張如何����?”劉姥姥聽了,喜的忙跑過來�����,拉著惜春說道:“我的姑娘��。你這么大年紀兒���,又這么個好模樣�,還有這個能干��,別是神仙托生的罷�。”

類似的例證還有很多��,幾乎所有的小說寫作都會注意到這一點———限于此節內容較多���,我不準備再做舉例��。

三是“借機”將敘事中不好直接交待的事件或其它內容��,以對話的方式說出���,形成連貫�����。這是小說對話的重要途徑之一��,多數的對話設計都會在這一點上下足功夫��。

歐內斯特·海明威���,《白象似的群山》。

“這啤酒涼絲絲的��,味兒真不錯�?��!蹦腥苏f�����。

“味道好極了����。”姑娘說��。

“那實在是一個非常簡便的手術���,吉格��,”男人望著姑娘��?��!吧踔炼妓悴簧弦粋€手術?����!?

姑娘注視著桌腿下的地面�����。

“我知道你不會在乎的�����,吉格����。真的沒什么大不了����。只要用空氣一吸�����,就行了��?����!?

姑娘低著頭����,沒有作聲。

“我陪你去����,而且一直呆在你身邊��。他們只要注入空氣�,然后就一切都正常了����?����!?

“那以后咱們怎么辦��?”

“以后��,咱們就好了�����,就像以前那樣��?�!?

“你怎么會這么想呢���?”

姑娘要做的�����,是墮胎手術���。而男人在對話中隱晦提及���,并在整篇小說中使它始終保持這一巧妙的隱晦狀態。一旦太明了���,小說的味道就會有大損失��,它的張力就會部分地喪失���。