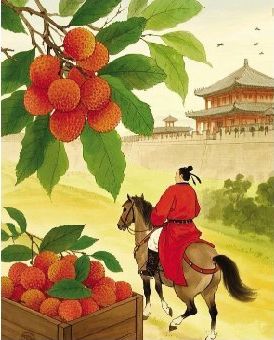

《長安的荔枝》是中國現代作家馬伯庸創作的虛構歷史題材小說�����,他憑借“文字鬼才”之譽�����,以“一騎紅塵妃子笑���,無人知是荔枝來”這一歷史典故為藍本,用其犀利而酣暢的筆觸�,將小官吏李善德被同僚算計���,被迫承擔從嶺南運送鮮荔枝至長安的艱難使命的過程,以及背后暗含的大唐由盛轉衰的原因���,巧妙地交織在一起展開敘述���。

書中首先描繪了唐朝的繁華盛景。如何形容天寶盛世的繁榮呢���?書中講了一個有趣的故事:長安城當時流行折柳送別���,由于旅客眾多,車馬往來頻繁�����,橋頭離別的人也很多�����,導致邊上的翠柳都被折得光禿禿的。后來的客人為了能拿到柳枝���,甚至要花三枚銅錢買一支�。銅臭味取代了離人斷腸的惆悵,也避免了不少因離別而生的苦情文章�����。這個小故事讓人忍俊不禁�����,同時也通過幽默詼諧的敘述�����,將盛唐的繁華景象生動地展現出來:繁榮卻又帶著些俗氣的貴氣�。

在那個時代背景下�����,生活在盛唐的人們大多懷揣著對美好前程的憧憬�����,而身處官場的官員們���,往往對上級低眉順眼�,對外人則顯得軟弱無力。于是���,作者將視角聚焦于社會底層,細致地塑造了李善德這一形象:他為人善良�、做事有原則,對妻子疼愛有加�、對家庭盡心盡力,是一個鮮活而真實的小官吏�����。然而�����,他卻被同僚們算計���、排擠�,從一名普通的九品小官�,一夜之間被推上了荔枝使的位置,仿佛一場醉酒之后�,醒來發現自己陷入了可怕的夢境�����,想要掙脫卻無處可逃�。

李善德酒醒后才明白,朝廷要的是“摘取后�����,一日色變���,兩日香變,三日味變”的“荔枝鮮”�����,而不是“原蜜浸漬�,蜂蠟外封”、下詔就能調運的“荔枝煎”�。對于這位盛唐時期的九品小官吏來說,從社會結構來看���,這簇鮮荔枝是圣旨���,不可抗旨犯上�,也不能對下施壓���;從個體責任感來看���,這更是他職責和使命所在,關乎他的烏紗帽�����。他小心翼翼地為官二十八年���,卻因一次不經意的失誤�����,原本期望的良辰美景�����、美好前程瞬間化為泡影�����,就像湖面上轉瞬即逝的氣泡���。他的內心充滿了絕望,仿佛陷入了一個空洞的深淵�。李善德仿佛成了一個提前被宣判死刑的人,成為這場“鮮荔枝”鬧劇的第一個受害者�����。李善德在惶恐中接受了任務�����,為了運送一簇鮮荔枝�����,他從長安城出發前往嶺南�����,又從嶺南返回長安城�����,這一路來回奔波,歷經重重波折���。在短短三個月里�����,李善德變成了一個精打細算�����、孤苦無依的荔枝使�����。

“就算失敗�����,我也想知道�,自己倒在距離終點還有多遠的地方���?��!痹谑ブ嫉膲浩认?,李善德也曾害怕自己竭盡全力探索的道路最終只是荔枝上的一個污點�。于是,他把微弱的希望寄托在堅定的勇氣上���,把成功的可能寄托在超凡的智慧上���。他需要考慮的有路途的遙遠�、水陸交通的狀況、車馬和人員的勞頓���、資金的支出……這些成本和資源相互交織���,復雜且龐大,但最為關鍵的是時間�����。

從三個月到十一日���,他的心情比指針還要焦灼�����,前路已無退路�,時間無法倒流。四次嘗試�����,是他對時間和極限的反復試探���,也是對速度的不斷挑戰�。第一次�,派出四支隊伍,選擇不同路線�,快馬加鞭。四天后�,荔枝腐爛。第二次�����,改進路線�。六天后,荔枝依然腐爛�����。第三次,采用連枝取果�、分枝植甕的方法,但枝干枯萎���,改用鹽洗隔水法���,李善德親自隨行入長安。十一天后�����,荔枝還是腐爛了���。第四次,眾叛親離���。但這一次�,他終于在十一天內�,飛馬將荔枝運到長安,功成身退���。

《長安的荔枝》并非單純講述荔枝運輸的故事���,它實則是一部描繪小人物拼搏�����、蛻變與堅守的佳作���。馬伯庸憑借其細膩的文筆,勾勒出了一個鮮活的唐朝官場圖景�����,讓我們得以窺見那些在歷史洪流中被淹沒的小人物�。李善德以自己的方式度過余生,這種隨遇而安的生活���,也彰顯出一種豁達的人生態度���。