鄉土文化可以充分展現一個地區的價值觀念與道德規范,醞釀著中國人的鄉土情結與家國情懷����,是中華優秀傳統文化的深厚根基與重要組成部分?�;卩l土文化的教育對于幫助學生理解中華優秀傳統文化的底色��,尊重中華文化的多樣性����,傳承中華民族的文化基因,認同中華文化的深厚底蘊具有重要意義�;也是新時期應對全球化、現代化背景下的文化沖擊��,破解鄉村文化自信困境的重要途徑�。統編版小學語文教科書選文中呈現了怎樣的鄉土文化圖景,彰顯了怎樣的價值引領����,是否利于增進學生對中華優秀傳統文化的理解與傳承有待深入研究��。

一��、鄉土文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分(一)鄉土文化的內涵“鄉”字在中國歷史上一般一指行政區域單元�,二指家鄉�、故鄉?!巴痢弊侄啾硎灸嗤痢⑻锏?�、土地等����。故鄉土文化是一種植根鄉土的地域文化,是該地域的人們在長期的勞動實踐中積淀����、形成的體現人與自然、人與社會�、人與人之間各種關系的物質和非物質的成果。(二)鄉土文化中的中華優秀傳統文化主題

鄉土文化根植于特定地域空間�,是中華優秀傳統文化的重要組成部分����。從土地中實踐品悟出的人生智慧�,經過世代的積累與傳承��,內化為淳樸真摯的道德品格�,深深植根于民族的道德品格之中?�?梢哉f����,鄉土文化以其豐富的內涵和深厚的底蘊成為中華傳統文化的底色,映射出了中華民族的核心思想理念����、人文精神和傳統美德。

鄉土文化中對土地的依賴和尊重�,體現了腳踏實地、實事求是的核心思想理念�。

鄉土社會中的親緣關系和禮俗傳統,塑造了人們崇德向善��、見賢思齊的社會風尚��,形成了尊重互助、以和為貴的社群關系�,培養了深厚的家國情懷和精忠報國的愛國精神。

同時�,鄉土文化中代代相傳的名人傳記和掌故傳說,不僅是民族記憶的傳承�,更是高尚道德的引領。

鄉土文化以其獨特的方式��,蘊含著中國人腳踏實地��、儉約自守的生活理念與見賢思齊�、崇德向善的社會風尚,成為中華優秀傳統文化核心思想理念��、人文精神和傳統美德的重要體現����,為維護社會穩定、促進文化繁榮和實現民族復興提供了堅實的文化基礎和道德支撐�。

二、統編版小學語文教科書選文中鄉土文化構成

課文是教科書的主體部分�,在實際的教學情景中受重視程度最高。本文的分析對象為統編版小學語文一至六年級共12冊語文教科書中涉及“鄉土”主題的選文�,選文中有明顯的“鄉村”“村莊”“村民”“農田”等明顯的鄉土文化元素則計入統計范圍,以鄉村為背景的童話��、國外鄉土文化選文、一二年級拼音類的課文不包括在統計范圍內��。為了保證統計的統一性與科學性�,本次分析以教科書目錄中的“課”為標準�,“篇”為單位,習作例文與語文園地板塊中的日積月累課文不計入統計范圍����,若一課中有三篇古詩詞則統計為三篇。(一)選文的數量與年級分布

據統計����,十二冊教科書中共有358篇選文,包含一�、二年級識字類課文26篇,其中含有鄉土文化元素的選文一共有51篇��,占十二冊教科書總篇數的14.25%����。其中五年級上冊鄉土文化選文數量最多,占比為17.65%��,而一年級上冊由于學生剛剛入學����,識字����、拼音教學任務較重��,知識儲備量不足����,理解水平較低,在14篇課文中并沒有明顯含有鄉土文化要素的選文�。從變化趨勢來看,鄉土文化選文數量總體上由低年級向高年級遞增����,至五年級下冊開始逐漸減少,到六年級下冊僅有3篇��,這較為符合小學生心理發展特點與課程標準中對學段目標的要求�,即隨著年級的升高,展現時代發展��、世界圖景的內容較多��,綜合性學習的比例也逐漸升高����,因此到六年下冊鄉土文化選文占比有所降低����。

(二)鄉土文化各要素數量分布

部分選文含有多種鄉土文化要素��,如在五年級下冊第三課《月是故鄉明》中��,季羨林將自己濃濃思鄉情寄托在月亮之中����,每見明月�,就會回憶起兒時坑邊場院上看星望月、點燃篝火等美好快樂的生活場景��,因此這篇課文就蘊含了鄉土民俗與鄉土情懷兩個鄉土文化元素����,統計時,在鄉土民俗與鄉土情懷處各計一次�。

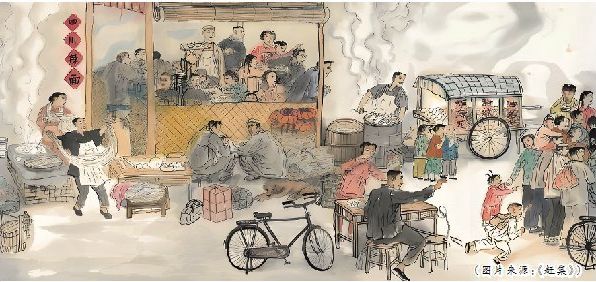

51篇鄉土文化選文中共有41篇反映鄉土民俗的課文,占比最多����,這些課文中多以描述家鄉生產生活場景為主����,展現了勤勞淳樸農民形象����,呈現了自給自足、悠游恬靜的鄉村生活圖景��。反映鄉土情懷的選文占比為49.02%����,僅次于反映鄉土民俗要素的選文。

反映鄉土自然的選文共13篇����,內容以呈現自然現象與自然環境為主,描述了鄉村風景的秀麗美好����,突出鄉村生活的恬靜舒適。如《西江月·夜行黃沙道中》語言質樸����,構思巧妙,將夏夜夜空明月清輝��,稀疏雨落,村莊清風陣陣����,枝影橫斜,人們在稻花的香氣中表達著豐收的喜悅的鄉村生活場景描繪得生動自然����。

鄉土地理與鄉土自然密不可分,正是獨特的地理環境�,造就了不同地域獨特的動植物資源。涉及鄉土地理要素的選文共4篇����,占比7.84%��,此類選文呈現出了明顯的地域特色�,極富辨識度,尤其是《海濱小城》一文最具代表性�,文章交代了這所海濱小城的地理位置,機帆船��、軍艦��、海鷗�、云朵����、朝陽等景物共同勾勒出了小城特色的清晨海上圖景��,表達了作者對家鄉海濱特色美景的喜愛之情����。

三、統編版小學語文教科書鄉土文化選文體現了中華優秀傳統文化的傳承

教科書在傳遞知識的同時也在傳遞知識背后蘊含的意識形態與價值觀念����,選文中呈現的鄉土文化內容利于引導學生在學習、思考��、闡釋鄉土文化蘊含的道德規范與價值觀念的基礎上認可中華優秀傳統文化中的核心理念�、民族氣節與文化基因。主要體現在以下三個方面����。

(一)利于學生感知中華優秀傳統文化蘊含的道德規范

在個人私德方面,第一����,鄉土文化選文重視對學生個人品德的引領。選文中的人物形象作為獨立的個體�,展現出了誠信知報����、勇毅力行的美好道德品質��,為學生樹立了道德榜樣����,引導著他們形成良善的個人品德。第二�,重視對學生勞動美德的引領。勤�、儉、廉����、正四個字因土地而聯結��,和鄉土聯系密切的就是農民��,選文中呈現出來的勤勞節儉��、踏實奮斗的勞動者精神與勞動者的道德形象對于抨擊不勞而獲的觀念��、引導學生形成正確的勞動道德認知具有重要作用��。第三,重視對學生家庭道德的引領�。選文展現了平凡小人物的生活瑣事與生活場景,大量描寫了兒童玩耍嬉鬧的童年生活����,較多呈現了一家人和諧相處、其樂融融的生活場景�,部分選文中活潑可愛的兒童形象更加有利于學生帶入自身,認同“仁愛孝悌”的意涵��,利于學生傳承�、認可中華孝文化。

在社會公德方面��,選文中也彰顯了互幫互助��、團結友愛�、遵規守紀的中華優秀傳統文化。如人們遇見搭石不平穩會主動調整石塊����,年輕人背老人走過搭石是理所當然的事情(《搭石》),利于學生認可并遵守社會公德秩序規范����,養成良好的社會公德行為�。

(二)利于學生認可人與自然和諧共生的生態環保理念

農耕文明是中華文化的底色��,內隱著天人合一��、尊重自然的理念��?���!安贿`農時”“不竭澤而漁”“斧斤以時入山林”都是中國傳統生態農耕倫理思想。在人與自然的關系方面�,統編版教科書相對以往教材中的征服自然以及人與自然的對立關系轉向傳達人與自然和諧共生的理念,引導學生從小樹立生態保護的理念��。書中蘊含鄉土文化特別是涉及鄉土自然與鄉土民俗要素的選文�,呈現出了環境優美、詩意田園的鄉村圖景�,寄托了人們對環境清新自然的美好向往,反映了遵循農業耕作時序�、節令的中華民俗�,利于從小引導學生認可正確的生態文明理念,培養學生善德善行的生態美德��。如《青山不老》一文的老者踐行保護自然的理念,十五年�,三千七百畝林網,才有了晉西北山溝中風吹林間閃波光的美好畫面����。

(三)利于學生傳承熱愛祖國的文化基因

教科書是愛國主義教育的重要載體。選文中的鄉土文化主要通過三個主題激發學生的愛國愛鄉之情��。一是呈現祖國風景秀麗�、物產富足的自然形象,利于學生感受祖國的自然風光與人文圖景����,增強民族自豪感,形成國家認同��,如課文《葡萄溝》提到��,葡萄溝按照時令依次出產桑葚����、杏子、無花果�、葡萄,且成熟后的葡萄品種多樣����,已成為新疆的特產名片之一����。二是與英雄人物相聯系�,反映主人公的無私奉獻、堅強不屈的精神品質�。例如,蘆花村的雨來機智勇敢����,堅定同敵人作斗爭,成功掩護了李大叔�。三是借助漂泊異鄉游子對祖國的思念喚起學生對祖國的依戀,課文《梅花魂》中飽含濃濃愛國情的老者形象深入人心����。

(本文系國家社會科學基金“十四五”規劃2021年度教育學一般課題“國家事權視域下中華民族共同體意識在統編語文教科書中建構研究”(項目編號:BMA210046)的階段性成果。作者吳艷梅��,河北師范大學初等教育系副教授�;楊蕭萌,南京師范大學�。本文轉自《民族教育研究》,有刪改����。)